育児の負担を軽減し、赤ちゃんとの時間をより快適にしてくれる「ベビーテック」が今、注目を集めています。

AI搭載のベビーモニターやスマート授乳アシスタント、自動寝かしつけベッドなど、最新テクノロジーを活用した育児アイテムが次々と登場し、忙しいママ・パパの強い味方に。

本記事では、スマート育児を実現するおすすめのベビーテックアイテムと、その効果的な活用術をまとめました。育児のストレスを減らし、もっとラクに・楽しく過ごせる方法をチェックしてみましょう!

- ベビーテックとは、妊活・妊娠期から産後~育児に伴う家事や業務をAI・IoTで支える製品・サービスの総称

- ベビーテックの市場規模は、年々拡大している

- おすすめベビーテック商品・サービス6選

- ベビーテック商品・サービスの選び方

- ベビーテック商品のメリットとデメリット

ベビーテックとは?30代ママにおすすめの理由

ベビーテックとは、妊活・妊娠期から産後~育児に伴う家事や業務をAI・IoTで支える製品・サービスの総称です。

Baby(赤ちゃん)+Tech(テクノロジー)を組み合わせた造語ですが、赤ちゃん時代だけでなく、その後の成長に合わせた製品・サービスもベビーテックのジャンルに含まれます。

ベビーテック製品・サービスには、仕事と育児の両立を助けるだけでなく、ワンオペ育児の負担軽減や夫婦で家事・育児をシェアしやすくなるといったメリットがあります。

ベビーテックの市場規模

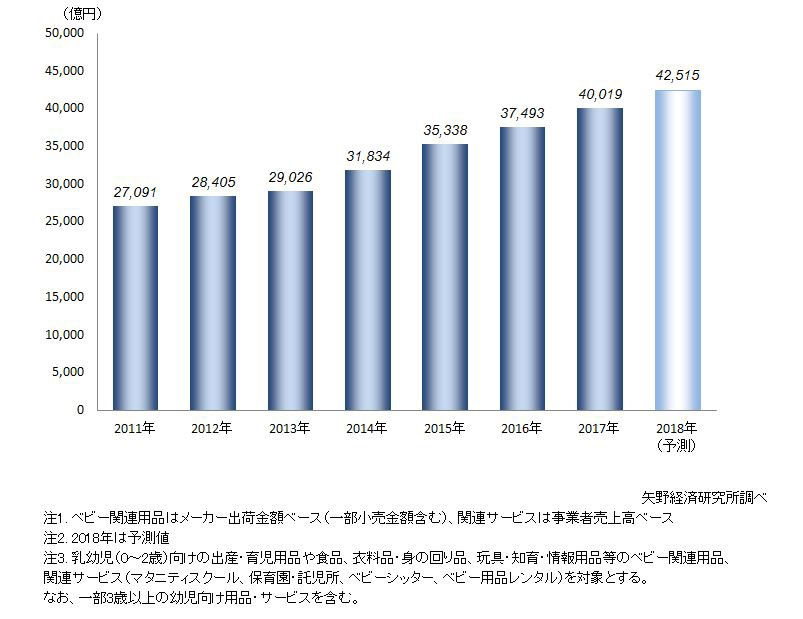

2016年のCES(世界最大級のテクノロジー見本市)で「Baby Tech」ジャンルが始まり、2018年には専用フロアが設立されるなど、世界中で徐々に認知度が高まってきました。現在では、欧米諸国をはじめ、多くのスタートアップ企業やクラウドファンディングが存在しています。

日本では、2019年に「BabyTech Award Japan 2019」が開催されたことをきっかけに、認知が広がりました。国内ベビー用品小売大手「アカチャンホンポ」では、2022年春頃からベビーテック売り場が展開されるなど、子育て世代に広まっています。

ベビーテックの市場規模は、2021年に4兆3,515億円を突破し、2024年には4兆3,958億円に到達する見込みで、今後も拡大が予想されます。

ベビーテックの最新トレンド(2025年版)

最近では、以下のようなベビーテック製品が注目されています。

- AI育児アシスタント(例:AI泣き声解析アプリ)

- スマート哺乳瓶・自動調乳機

- ベビー用スマートウォッチ(睡眠・健康管理)

- IoT対応おむつセンサー

- スマートベビーカー(自動ブレーキ・GPS搭載)

特に、カナダのスタートアップ企業「Glüxkind Technologies(グリュッグカインド・テクノロジーズ)」が開発した「Ella」は、押さなくても自動で走行するベビーカーとして注目されています。

「Ella」には最新のAIとセンサーが搭載されており、周囲の障害物との接触を避ける機能があります。ベビーカーを押すママ・パパとの距離を一定に保ちながら自動で走行したり、後輪が電動式になっているため、坂道や下り坂でも安全かつスムーズに進めます。

また、ゆりかごのような形に変形し、自動で前後に揺れて赤ちゃんの眠りをサポートする機能も搭載されています。

さらに、AIを活用した子どもの健康状態を分析する機能も注目されており、家庭での子育てだけでなく、教育や医療の現場でも活用されると考えられています。

【2025最新】おすすめベビーテック6選

スマートベビーモニター「Cubo Ai Plus」

- 赤ちゃんの動きをAIで分析し、泣いたりうつ伏せになったらアラート

- 外出先からもスマホで確認可能

- 赤ちゃんの睡眠トレーニングに役立つ子守歌や、遠隔で赤ちゃんをあやせる双方向音声通信を搭載

- 睡眠以外にも、AIが自動で毎日のハイライトを撮影&動画制作し、成長の記録を残せる

- 最大8人まで同時ログイン可能

AI泣き声解析アプリ「SNOO」

- 赤ちゃんの泣き声を分析し、原因を特定

- 自動で揺れるベビーベッドと連動可能(Happiest Baby 製品のみ対応)

- 小児科医監修のもと、赤ちゃんのニーズに合わせた睡眠を自動で追跡

- 日々のルーティンを設定することで、睡眠スケジュールを管理できる

- 赤ちゃんが子宮の中で感じていた心地よいリズムを再現

自動調乳機「Baby Brezza Formula Pro」

- ミルクの温度・濃度を自動調整

- 夜間授乳の負担を大幅に軽減

- 特許取得済の混合技術により、調合乳と水を自動的に混合

- 常温/体温/体温より温かい、の3段階で温度調整が可能

スマートベビーカー「e-PRIAM by CYBEX」

- 自動ブレーキ・坂道アシスト機能付き

- スマホ連携で位置情報を管理

- ロッキングモード搭載|ゆりかごのように赤ちゃんの眠りや、ぐずりをサポート

- 電動付き後輪で悪路でもスムーズに走行

AI育児アシスタント「Google Nest Hub」

- 声で育児スケジュールを管理

- 「○○のミルク時間は?」と聞くだけで確認可能

- お気に入りの音楽を再生し、睡眠や遊びをサポート

- 成長記録をスライドショーで流し、家族で共有

スマート体温計「EDISONmama」

- 赤ちゃんの体温をリアルタイムで測定し、アプリで管理

- 非接触型体温計なので、夜間の体温測定でも睡眠を妨げない

- バックライト搭載で、暗い場所でも見やすい

- ボタンを押すだけ0.7秒で測定

ベビーテックの選び方【失敗しないポイント】

- 目的を明確にする

- 安全性・認証を確認する

- スマホとの連携機能をチェック

- コストとランニングコストも考慮

目的を明確にする

ベビーテックを選ぶ際は、まず「どの育児シーンで使いたいか」を明確にしましょう。

なんとなく選んでしまうと、結局使わないまま処分したり、十分に活用できないまま育児期を終えてしまう可能性があります。

購入を検討する際は、普段のルーティンから「どの場面で役立つか」を考えて選びましょう。

安全性・認証を確認する

ベビーテック製品を選ぶ際は、安全基準を満たしているかを確認しましょう。

たとえば、日本国内の「PSEマーク」や、海外の安全認証を取得しているかをチェックすることが重要です。

安全性が不明な製品は、故障時の保証がなかったり、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。赤ちゃんが直接触れる製品は特に、安全性が確保されているものを選びましょう。

スマホとの連携機能をチェック

ベビーテック製品の中には、スマホアプリと連携できるものが多く、利便性が向上します。

購入前には、以下の点を確認しましょう。

- 手持ちのスマホに対応しているか

- 専用アプリが正常に動作するか

- 機能制限がないか

コストとランニングコストも考慮

ベビーテック製品はAIやIoTを活用しているため、初期費用が高くなりがちです。

また、赤ちゃんの成長は早いため、高額な製品を購入しても使用期間が短く、コストに見合わない可能性もあります。

最近では、サブスクリプション制の製品も登場しており、初期費用を抑えることが可能です。購入を検討する際は、サブスクプランがあるかもチェックしましょう。

ベビーテックのメリット・デメリット

- 育児の負担軽減(特に夜間授乳や睡眠管理)

- 仕事と育児の両立をサポート

- 赤ちゃんの健康を科学的に管理できる

- 初期費用が高いものが多い

- テクノロジーに頼りすぎるリスク(親子の関わりが減る可能性)

- バッテリー切れ・システム障害時の対応が必要

AIを活用したベビーテックは、子育て世代にとって強い味方となる製品・サービスです。

しかし、初期費用やランニングコストが高いといったデメリットもあるため、利用期間や目的を明確にした上で、適切な製品を選びましょう。

まとめ|ベビーテックを上手に活用して快適な育児を!

ベビーテックは初期費用が高めですが、予算と相談しながら上手に取り入れることで、育児の負担を大幅に軽減できます。

どんな悩みを解決したいのかを明確にし、目的に合ったアイテムを選びましょう。

また、幼少期から適度なテクノロジーに触れることで、育児や家事にかかる時間を減らし、親子で過ごす時間を増やすことにもつながります。

ぜひ、生活に合ったベビーテックを取り入れてみてください!